ガソリンと違って気軽にもち運べる? ディーゼル車の燃料「軽油」の取り扱いについて調べてみた

口コミを書く

口コミを見る

WEB CARTOP より

プラスチックの容器に入れることも可能

通常であればガソリンスタンドではクルマに給油するだけ……というパターンがほとんどだと思うが、用途によってはガソリンや軽油を給油せずにもち帰ることもあるだろう。たとえばレジャー用や発電機の燃料として購入する場合がそれにあたる。

ガソリンは専用の携行缶に入れることが義務付けられているが、最近はガソリンスタンドによって、もち帰ること自体を禁止しているところも少なくない。では、軽油の場合はどうだろうか? もしかしてガソリンとは扱いが違うのではないか? ということで軽油の運搬や保管について調べてみた。

基本的に軽油は、ガソリンと同様に保管容器やもち運び用の容器に指定がある。軽油のもち運びや保管に利用できる容器は金属製の携行缶やドラム缶が一般的だが、じつはプラスチック容器も使うことができるのだ。

ただし、プラスチック容器とはいっても消防法で決められた基準をクリアしている製品を使うことが条件となっている。実際、軽油用のポリタンクとして販売されている製品があり、ホームセンターなどで簡単に入手できる。価格も2000円程度で、商品名に軽油の文字が含まれているのですぐにわかるはずだ。また、緑色であることが多く、灯油用の赤いポリタンクとは区別されている。

ただし、軽油を入れる容器があったとしても容量制限があり、ドラム缶なら最大容積250リットルまで、ガソリン携行缶は60リットルまで、軽油用ポリタンクは最大容積30リットルまでと定められている。

危険性のレベルはガソリンよりも低い第2石油類

ガソリンと比較すると多少緩いようにも思える容器の規定だが、軽油も危険物として扱われるのは間違いない。しかし、危険性のレベルについてはガソリンと比較すると低く、第4類危険物のなかで軽油は第2石油類となる。ここで第4類危険物について簡単に解説しておこう。

第4類の危険物とは、引火性液体であり、空気と混合して可燃性気体を形成し、火種によって容易に引火する液体のことを指す。代表的なものとしては、ガソリン、メタノール、エタノール、灯油、軽油、重油などがあり、いずれも比較的身近にあるものといえる。

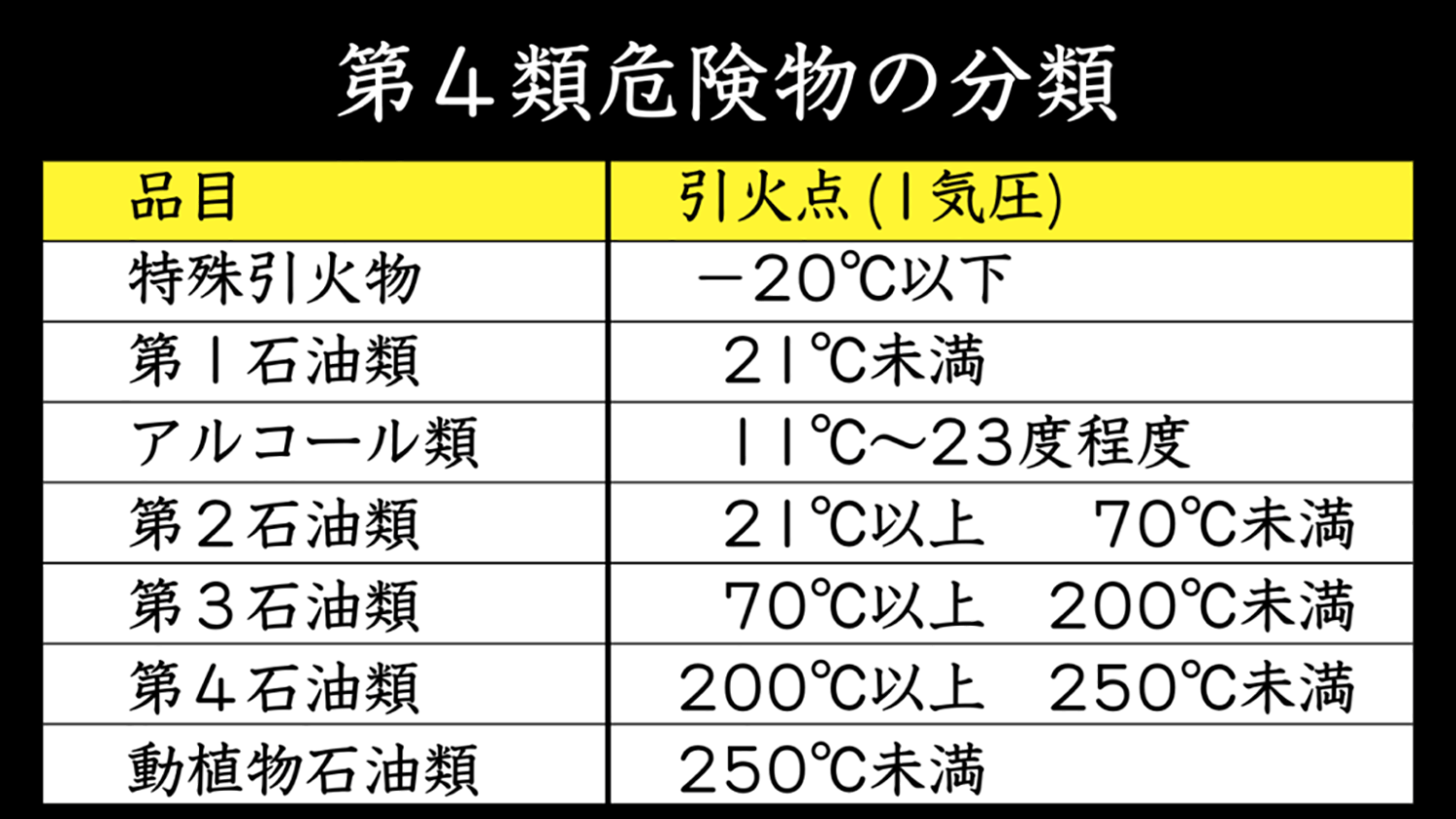

そして第4類の危険物の品名は、特殊引火物、第1石油類、第2石油類、第3石油類、第4石油類、アルコール類、動植物油類の7品にわけられ、そのなかで、第1石油類から第4石油類までは、1気圧での引火点の範囲でわけられている。

このなかで軽油は1気圧における引火点が21℃以上、70℃未満の危険物として第2石油類に分類される。引火点は21℃以上のため低温環境下では引火しないものの、常温付近の温度では引火する恐れもあるため、指定された容器に入れたらしっかりとフタを閉めて、危険物を積んでいるということの認識が必要だろうう。

最後に軽油の運搬方法だが、消防法で定められた容積や方法でもち運ぶ必要がある。軽油の運搬の場合、最大数量が1000リットル以上を載せるなら車両の前と後ろに「危」といった標識を設置したうえで、消火可能な設備を設置する必要がある。タンクローリーに表示されているので見かける機会は多いはずだ。