「やらかしてない!?」クルマの寿命を縮めるうっかりNG行為 ちょっとした気遣いでクルマは長持ちする!!!

口コミを書く

口コミを見る

ベストカーWeb より

クルマの寿命は、日々の運転やメンテナンスの積み重ねで大きく左右されます。本記事では、無意識にやってしまいがちなNG行為を紹介。ちょっとした気遣いをすることでクルマを長持ちさせる秘訣を解説します。

文:ベストカーWeb編集部/写真:ベストカーWeb編集部、Adobe Stock

ブレーキの踏み方1つでヤレ方が違う

急発進、急ブレーキ、急ハンドルなどの操作は、エンジンやブレーキ、サスペンションなどに大きな負担をかけ、部品の摩耗を早めます。日常的に穏やかな運転を心がけることで、クルマの寿命を延ばすことができます。

なかでも日頃のブレーキペダルの踏み方1つでヘタリ方が違います。ブレーキの踏み方1つで、ブレーキパッドの減りが変わってくるし、ローターの消耗も変化します。

もちろん、急ブレーキは論外ですが、急ブレーキをさせない運転することが大事。具体的には、速度や場所など走行環境によって変わりますが前車との車間距離を充分に開けることが重要です。

そして、例えば先の20~30m先の信号が黄色から赤になるなど、先読み運転ができる場合には、ブレーキは弱く踏み惰性走行を増やしましょう。

ちなみにATやCVTの場合では、BボタンやLポジションがありますが、これは平坦な道で頻繁に入れるものではなく、急な下り坂や強いエンジンブレーキが必要な時に使用するものです。しかし、ブレーキパッドがもったいないと思ってあまりブレーキを踏まないのは衝突に直結することなので厳禁。

先読み運転をすることで、必要以上にアクセルを踏まず、ブレーキ操作も最小限にすることでブレーキパッドやローターを長持ちさせることができるのです。またブレーキローターから少しでもキーキー音がし始めたら、すぐにディーラーや整備工場に見てもらいましょう。

パーキングブレーキをせずにPレンジで駐車

案外多いのが、パーキングブレーキをせずにPレンジだけに頼った駐車。もちろん、Pレンジのギアが噛めば、それ以上クルマが動くことはありませんが、ギアの噛み込みでクルマを停めている以上、外部から大きな力がかかった場合の破損や噛み込みが外れるリスクがないとは言い切れません。

また勾配がある場所にPレンジで駐車すると、再始動時にギアチェンジをしにくい場合があります。これは勾配によってPレンジのギアに負荷がかかっている状態で、駆動系ダメージが蓄積させることになります。AT車(CVT車含む)はPレンジに入れるとともにパーキングレバーまたはパーキングスイッチを効かせること。

タイヤ止めに強く押し付けて駐車

駐車時にタイヤ止めにタイヤを強く押し付けると、タイヤやサスペンションのブッシュに過度な圧力がかかり、劣化を早める原因となります。

特に、低扁平なタイヤは、タイヤのサイドウォールが撓むことで出来る逃げが少ないため、ホイールと突起物との間でタイヤのサイドウォールが潰れ切ってしまい(ピンチカット)、最悪の場合、パンクに至ってしまう。

時々、大型スーパーで目にするこの行為ですね。意外と思われるかもしれませんが、意外にもヤレてしまうのです。もしタイヤ止めに軽く当たったら、少し前進してタイヤを離すようにしましょう。

エンジン始動後すぐの全開走行は絶対しない

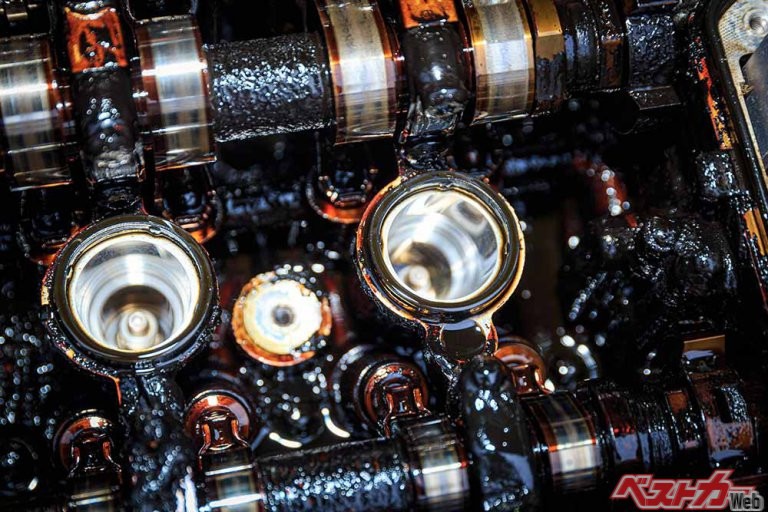

エンジンを始動してすぐに高回転で走行すると、エンジンオイルが十分に循環しておらず、エンジン内部にダメージを与える可能性があります。

エンジン始動後は、オイルが行き渡るまで数分間アイドリングし、ゆっくりと走行を始めることが推奨されます。

チョイ乗りが多いならエンジンを回した高速走行を

クルマを長期間使用せずに放置すると、バッテリーの放電やタイヤの変形、エンジン内部のオイルの劣化などが進行し、故障の原因となります。定期的にエンジンをかけ、短距離でも走行させることで、これらの問題を防ぐことができます。

通勤や近場のスーパーまでチョイ乗り、街乗りしかしていない、そんなクルマの使い方は、知らぬ間にクルマの寿命を短くしているのです。

クルマの寿命を長くしたいなら、時々、ある程度の回転まで回し、一定の速度で巡行することが必要だ。燃料を噴射する量を多くし、油圧経路の堆積を防ぐためにエンジンを中回転の3000rpmあたりまで回すといいでしょう。

つまり、チョイ乗りでエンジン内部に溜まったものを外に出すイメージで、なるべく高速走行および高速巡行することを心がけましょう(月に一度くらい)。

クリーンディーゼル車の場合もチョイ乗りや発進加速を繰り返しているだけの街乗りをしていると、DPFやEGRバルブにカーボンを堆積しやすくなってしまうため、加速時にギアを落としてしっかり回す、付着したPMを吹き飛ばすためにもエンジンブレーキを多用したほうがいいだろう。

オイル交換がクルマの寿命を左右する

今、ほとんどの新車のマニュアルを見ると、エンジンオイルの交換時期は環境対応のため、長くなっています。メーカーによって微妙に異なりますが、次のように規定されています。

●ガソリンNA車/1万5000kmまたは1年

●ガソリンターボ車/5000kmまたは6ヵ月

●NA軽自動車/1万Kmまたは6ヵ月

●ターボ軽自動車/5000kmまたは6ヵ月

高温かつ高回転となるターボ車はNAエンジンより交換サイクルは短く、さらにシビアコンディションだった場合は以下のようにさらに短くなります。

■シビアコンディションの場合

●ガソリンNA/7500km、または6ヵ月

●ガソリンターボ車/2500km、または3ヵ月

●NA軽自動車/5000kmまたは3ヵ月

●ターボ軽自動車/2500kmまたは3ヵ月

ハイブリッド車は、エンジン停止時間が長く、エンジンオイルが温まりにくいうえに、走行中にエンジンを何度も始動と停止を繰り返しているため、エンジンオイルにとってはシビアなコンディションとなっています。

したがって、例えばヤリスハイブリッドの場合、低粘度のオイル品質規格「JASO GLV-1」認定を取得した0W-8というハイブリッド専用の超低粘度オイルが使われています。

上記のようにメーカーが推奨しているエンジンオイル交換サイクルであれば問題ないと思うが、クルマをいたわり、長持ちさせたい人には1万kmまたは1年ごとでは物足りないはず。

やはり愛車を長持ちさせたいなら、夏と冬、1年に2回、走行5000kmごとの交換をおススメしたい。ちなみにオートバックスでは5000kmの走行、または6ヵ月を目安としたオイル交換を推奨しています。

当然、新車で購入した場合、摺動部から細かな摩擦粉が出たり、組立時に小さな金属粉が入る可能性がゼロではないため、新車購入後3000kmでの交換もおススメします。

また20年以上前のクルマの場合、夏場にヒート気味なら「20W-40」や「15W-50」といった硬めのオイルを、セルの回りが重くなる冬場は「10W-30」といった柔らかめを選定するといいでしょう。

編集部まとめ

日々のちょっとした気遣いが、愛車の寿命を大きく左右します。今回紹介したNG行為を避け、クルマを大切に扱うことで、長く快適に乗り続けることができます。

10万kmは昭和のクルマだと寿命と言われましたが、現代のクルマは10万kmは通過点、ちょっとした気遣いで20万km、30万kmまで長持ちしてくれますので、労りながら運転していきましょう。