電欠の恐怖がつきまとう電気自動車! ぶっちゃけどのぐらいの距離を走ることができる?

口コミを書く

口コミを見る

WEB CARTOP より

EVの走行距離実態は使い手によって大きく変わる

静粛性やスムースな加速といったEVならではの特徴は、市場において肯定的に受け止められていると感じる昨今。それでもEVに乗り換えることを躊躇してしまう背景には、航続距離への不安が大きく影響しているだろう。

エンジン車やハイブリッドカーのカタログ燃費が鵜呑みにできないように、EVのカタログスペックにある「一充電走行距離」もそのまま信じることはできないと、多くのユーザーは感じている。エンジン車のカタログ燃費と実際の乖離については、ユーザーごとの走らせ方によって異なる部分も含めて、それぞれのドライバーが経験則から自分なりの肌感覚をもっているものだ。

「大排気量エンジン車であれば、WLTCモード燃費の8掛け(80%)で走れる」という人もいれば、「ハイブリッドカーは丁寧に乗ってもカタログ値の70%に近づけば御の字だ」という人もいる。ベテランになるほど、クルマの特性に合わせてカタログスペックとの乖離をイメージできるだろう。「高速巡行で条件がよければカタログ燃費を超えることもある」といった経験をもつドライバーも少なくないだろう。

一方、EVについてはカタログスペックの一充電走行距離が、自分の走らせ方をしたときの実走行とどのくらい乖離するのか体感していないドライバーは多い。一充電走行距離というスペックは、満充電状態からの航続距離を示すものだが、それはもちろんWLTCモードという共通ルールに則り計測されたものであり、当然ながらドライバーのリアルとは異なっている。

そもそも論でいえば、エンジン車であってもWLTCモードというのは、あくまで測定用の走らせ方である。よく知られているように、エアコンなど空調機能はオフとなっているし、測定自体も室内の試験室によって行われている。走行抵抗などは補正値として測定データに加味され、そうしてカタログ燃費は導かれている。

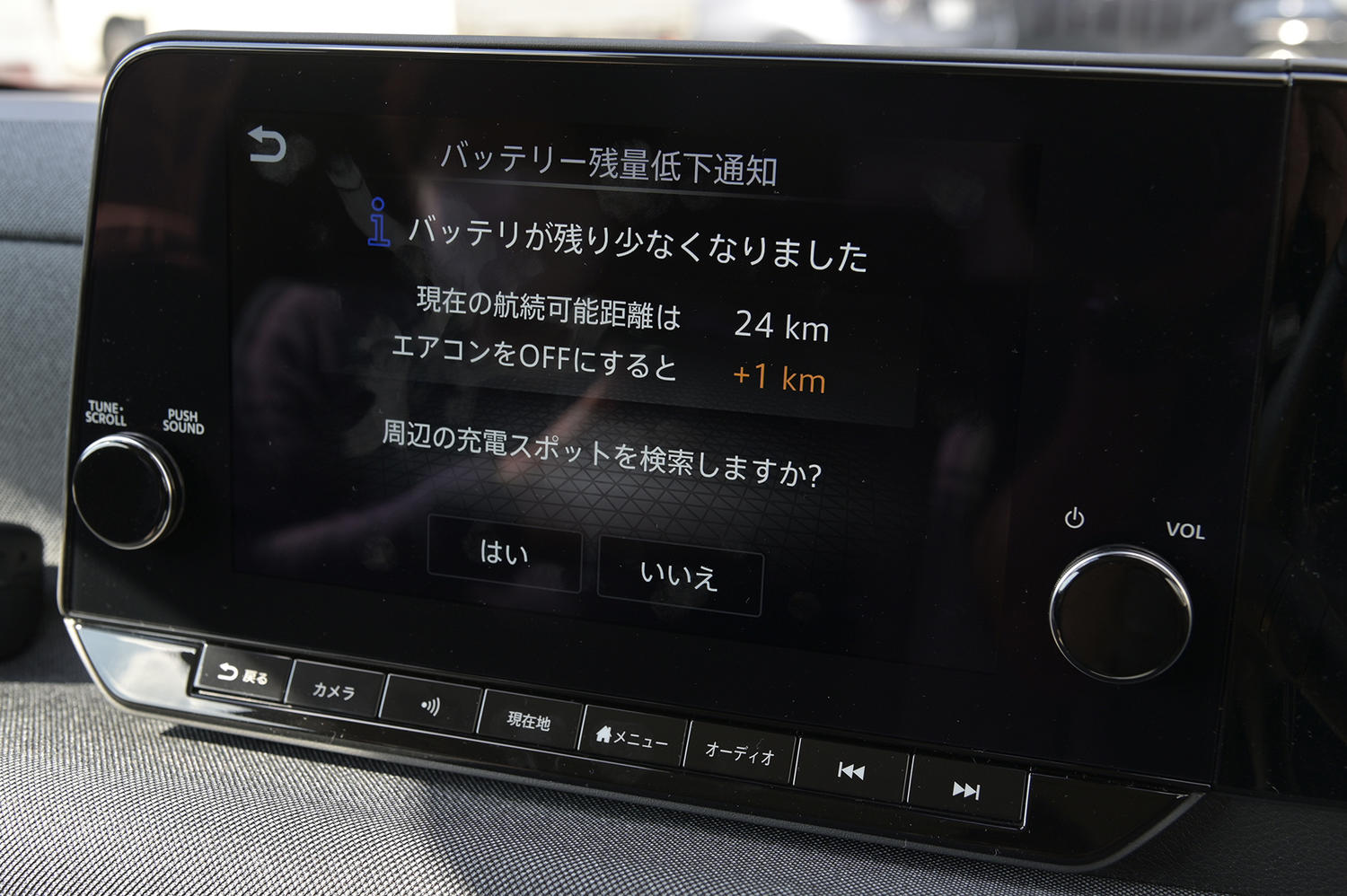

EVの一充電走行距離も同様だ。WLTCモードの走らせ方では、エアコンはオフであるし、バッテリーの性能を左右する環境温度は常温(23℃)となっている。走行モードの詳細は省くが、定められた加減速をすることで測定されている。あくまで、ひとつの目安であり、けっしてリアルワールドでの走行において航続距離を保証するものではない。

非常にレアケースだが、WLTCモードより好条件で走ることができれば、カタログスペックを超える航続距離を実現することもある。しかしながら、多くのケースではカタログスペックほどの航続距離を実現することはないだろう。カタログスペックの一充電走行距離は、あくまで理想的な数値であり、リアルな目安とはなり得ない。

慣れればカタログスペックくらいの航続距離の実現も可能

それでは、どのように考えればいいのか。残念ながら、ロジカルに明確な答えを出すのは難しいのだが、筆者の経験からすると「WLTCモード一充電走行距離に50%をかけたくらい」が安心できる距離と考える。

とくに、初めてEVに乗るというドライバーや、新しいEVを手に入れたばかりであれば、走らせ方とバッテリーの消耗具合の感覚がまったくないだろう。その場合、一充電走行距離の半分程度というのは、安心して走れる目安になると思う。

具体的には、カタログスペックの一充電走行距離が180kmのEVであれば、空調を使ったり、少々荒い運転をしたりしても、100km弱は走ることができるだろう。経路充電や目的地充電をしないのであれば、片道50km程度が初心者にとって安心できる範囲といえる。

このように書くと、「それじゃあEVの一充電走行距離は何の役にも立たない情報じゃないか」と憤慨したくなるかもしれない。しかし、走らせ方によってはカタログスペックを超えることもあり得るというのも、また筆者の経験からいえることだ。

冒頭でエンジン車において高速巡行をするとカタログ燃費を超えることもあるというエピソードを紹介したが、EVにおいてもカタログスペックを超えるような走らせ方がある。ただし、それはエンジン車とは異なるシチュエーションとなりがちだ。

まず、多くのEVは高速巡行が苦手な傾向にある。100km/h巡行をしたからといって電費が各段によくなるというケースはまれだろう。逆に、エンジン車では燃費に不利な渋滞(平均速度30~50km/hのイメージ)で、なおかつ空調を使わない気温であれば、多くのEVがカタログスペックを超える航続距離を実現することだろう。

市街地走行においては、赤信号など交通の流れを予測しながら、積極的に回生ブレーキを活用して、減速によりバッテリーを充電することができると、実際の電費は向上し、航続距離を稼ぐことができる。

こうしたEVの特性に合わせた乗り方ができるようになると、カタログスペックの9掛けくらいの航続距離を実現することもできるだろうし、限られた区間においてはWLTCモードを超える電費をたたき出すこともできるだろう。EVのエコドライブを身に着けると、じつはカタログスペックはリアルな数字として感じられてきたりもする。

それはともかく、自動車メーカーや国土交通省に期待したいのは、EVにおけるWLTCモードの細分化だ。

現状のカタログスペックに加えて、低温モードや高温モードで空調を使用した際の一充電走行距離の数値(おそらく短くなる)も記載するようにすれば、ユーザーの理解も深まるだろうし、初めてのEVというオーナーでもカタログスペックが参考になるだろう。そうして、ユーザーの役に立つ“正直なデータ”を記載することもEVの普及には必要と思うが、いかがだろうか。