電子車検証はコピーでもOK? もみじマークは義務? クルマを運転するなら車載しなければいけないもの

口コミを書く

口コミを見る

ベストカーWeb

「車検証を家に置いてきてしまった」「発煙筒って期限切れでもいいの?」――そんな“うっかり”が大きなトラブルを招くかもしれません。実は道路交通法や自動車運送法では、運転時に必ず車載していなければならない書類や備品が明確に定められています。見落としがちなうっかり違反をあらためて見ていきましょう。

文:ベストカーWeb編集部/写真:ベストカーWeb編集部、Adobe Stock(トップ写真=Kumi@Adobe Stock)

電子車検証になってもコピーはダメ!

車検証(自動車検査証)は、そのクルマが「公道を走行できる」ことを証明するもっとも重要な書類です。警察官の職務質問や交通違反の取り締まりでは提示を求められることがあり、コピーや画像データでは認められません。必ず原本を車内に携帯する必要があります。

また、車検証には所有者や使用者の情報、車両識別番号、車検の有効期限などが記載されており、事故やトラブル時の確認資料にもなります。紛失した場合は運輸支局で再交付が可能ですが、再発行までの間はクルマを運転できなくなるため要注意です。

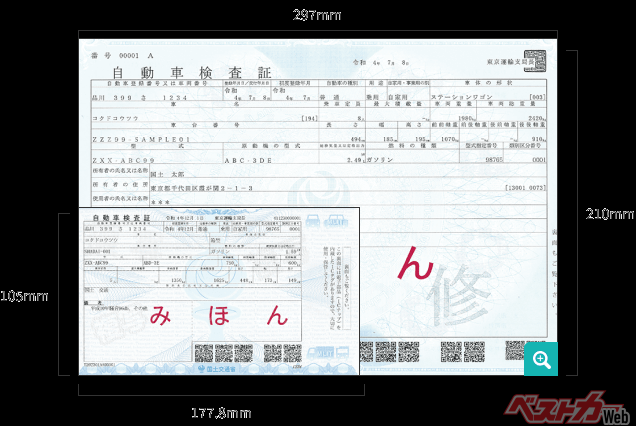

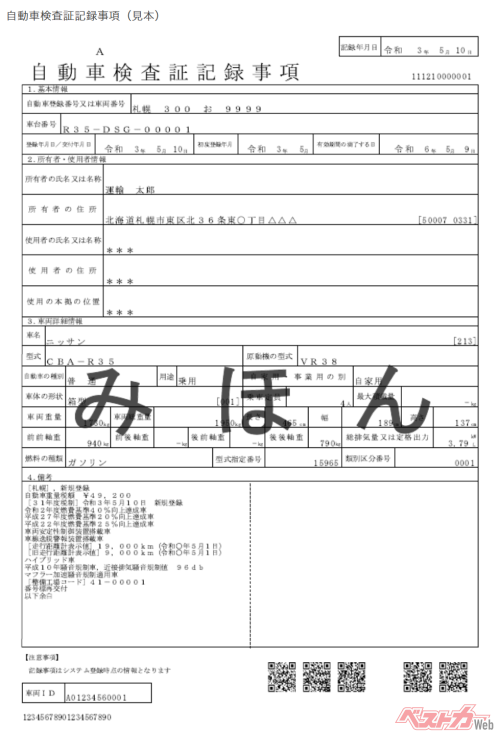

2023年1月に車検証が電子化されました。電子車検証とは、従来の車検証とは違いA6サイズ相当の厚紙にICタグを貼付したものになります。券面には変更登録等による記録事項の変更を伴わない基礎的情報のみが記載され、現行の車検証情報はICタグに格納されます。

従来の車検証と同様にグローブボックスなどに車載しなければいけません。今までと同様に車両運行時には車検証を自動車に備え付ける義務があります。

国土交通省では「ダッシュボードの中などに保管は可能」としているが、ダッシュボード上には長時間放置するのは避けてくださいとしている。実際、35℃以上の猛暑日にはダッシュボードの上は70℃以上になることがJAFのテストでも明らかになっているので注意が必要です。

また、電子車検証の交付時と更新時に補助的にもらう書面の「自動車検査証記録事項」は車検証のように車両運行時に自動車に備え付ける義務はありません。

フロントガラスに貼る車検ステッカー「検査標章」についても、車検証とセットでクルマに装備する必要があり、ステッカーだけでは違反となるので注意。ちなみに2023年7月3日からは、貼り付け位置が運転席上へと変更されています。

自賠責保険証の原本も車載しなければいけない?

自賠責保険(正式名称:自動車損害賠償責任保険)は、対人事故の被害者救済を目的とする強制保険です。加入していない状態での運転は「無保険運行」となり、道路運送車両法違反として厳しく罰せられます。

保険証明書は車検証とセットでダッシュボードに保管するのが一般的ですが、有効期限をうっかり過ぎていないかの確認も忘れずに。更新手続きは車検時だけでなく、継続加入のタイミングごとに必ずチェックすることが重要です。

発煙筒、三角表示板は?

万が一の事故や故障に備える安全装備として、発煙筒や三角表示板は欠かせない存在です。

まず発煙筒ですが、これは新車時からほとんどのクルマに標準装備されており、製造から約4年が使用期限とされています。期限が切れたものを搭載したままにすると、いざという時に点灯しない恐れがあるため、車検や点検時に確認・交換することをおすすめします。

一方、三角表示板(停止表示板)については誤解が多いポイントです。実は「常に車載しておかなければならない」という携行義務は法律上定められていません。つまり、普段の運転で積んでいないからといって違反にはなりません。

しかし、高速道路や自動車専用道路で故障・事故によりやむを得ず停止した場合には、停止表示器材を設置する義務が道路交通法で定められています。

この「表示義務」を果たすために、もっとも一般的に用いられるのが三角表示板です。設置しなかった場合は、違反点数1点・反則金6000円(普通車の場合)が科されるケースがあります。

したがって、「車載は義務ではないが、いざという時に必要不可欠な道具」であるため、特に高速道路を利用する機会が多い方は必ず積んでおくことをお薦めします。

加えて、最近ゲリラ豪雨などによる冠水することが多くなってきているので、緊急脱出ハンマーを車載しておくことをお薦めします。水没すると電気系統が浸水し、水深90cm以上になると、パワーウインドウも作動しなくなる可能性があります。

このようななかで最大限に威力を発揮するのが、クルマ用の緊急脱出専用ツールとして開発されたのがレスキューマンIIIだ。このレスキューマンIIIは、サイドウインドウを叩き割るためのピンポイントハンマーと、シートベルトを切断できるカッターを1つにまとめたものです。

初心者マークは義務、では「もみじマーク」は?

初心者マークも忘れてはいけないアイテムです。これらは単なる“注意喚起”ではなく、道路交通法で掲示が義務づけられています。対象者が掲示を怠れば反則金や減点の対象になるため、必ず守るようにしましょう。

運転免許取得後1年未満のドライバーは、初心者マーク(初心運転者標識)をクルマの前後に表示することが道路交通法で義務付けられています。

初心者マークに関する詳細は以下の通りです。

■表示義務期間

・普通自動車の運転免許を取得してから通算1年間です。

・自家用車だけでなく、レンタカーや会社の車を運転する場合も表示が必要です。

・1年を過ぎても表示し続けることは可能ですが、他の運転者からの特別な配慮義務は適用されなくなります。

■表示位置

・クルマの前後2箇所に表示します。

・地上から0.4m以上1.2m以下の高さで、前方および後方から見やすい位置に貼る必要があります。

・フロントガラスやランプの上など、視認性が低い場所への設置は避けましょう。

■罰則

・免許取得から1年未満の期間に初心者マークを表示せずに運転した場合、「初心運転者標識表示義務違反」となり、違反点数1点、反則金4000円が科せられます。

・初心者マークを付けたクルマに対して、他の運転者が幅寄せや割り込みなどの危険な行為をした場合も、交通違反となります。

たとえば、初心者マークをつけているクルマに対して割込みや無理な幅寄せなどをすることを禁止しており、もし違反した場合には初心運転者等保護義務違反として下記の罰則に問われます。

■反則金

大型車/中型車:7000円

普通車/2輪車:6000円

小型特殊:5000円

違反点数:1点

いっぽう、もみじマーク=高齢者マークはどうなのでしょうか? 高齢者マークは、70歳以上の普通自動車・軽自動車を運転する方が対象です。ただし、表示は義務ではなく、努力義務とされています。そのため、マークを付けていなくても罰則はありません。

しかし、マークを表示している場合、周囲のドライバーが幅寄せや割り込みを行うと道路交通法違反となり、交通事故防止の効果が期待されます。

マークを付ける位置は、車体の前面と後面の両方に、地上0.4m以上1.2m以下の見やすい位置に貼ることが推奨されています。ただし、道路運送車両の保安基準の規定により、前面ガラスに取り付けることはできません。

高齢者マークを表示したクルマに対して幅寄せや無理な割り込み、必要な車間距離が保てないような進路変更をした場合、やむを得ない場合を除き道路交通違反となり、以下のような罰則が科されます。

■反則金

・大型車/中型車:7000円

・普通車/2輪車:6000円

・小型特殊:5000円

・違反点数:1点

そのほか、身体障害者マークは努力義務、聴覚障害者マークは表示は義務となっています。

車検切れのクルマで走行した場合、運転免許証の携帯を忘れると?

最後に、クルマを運転するうえで基本中の基本をおさらいしましょう。まず車検切れのクルマを走行した場合です。「無車検車運行」として道路運送車両法第58条違反となり、以下の罰則が科されます。

刑事処分:6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

行政処分:違反点数6点、免停30日間

その場合には、次のように罰則が加重されます。

刑事処分:80万円以下の罰金または1年6ヶ月以下の懲役

行政処分:違反点数6点、免停90日間

次に運転免許証ですが、ドライバー自身の「運転資格」を証明する唯一のカードです。免許証不携帯は違反点数1点、反則金3000円(普通車の場合)となり、単なるうっかりでは済まされません。

また、更新期限を過ぎた免許は即座に失効し、無免許運転となるリスクがあります。無免許運転の場合は仮にうっかりであっても、3年以下の懲役または50万円以下の罰金という重い罰が下される可能性があります。

ゴールド免許保持者でも更新期間は5年ごとに訪れるため、早めに更新手続きをしておきましょう。