知らず知らずのうちに疲れがたまる! 夏の終わりにやるべきクルマのメンテナンス やり方次第で寿命が延びる!

口コミを書く

口コミを見る

ベストカーWeb より

何もせずとも汗が流れ落ちてくる真夏の炎天下、猛暑をくぐり抜けたクルマは想像以上に疲れがたまっている。夏が終わるこの季節こそ、「愛車へお疲れ様」の意味を込めて、疲れた愛車のリフレッシュ(点検・整備)をしたほうがいいだろう。

文:ベストカーWeb編集部/写真/ベストカーWeb編集部、Adobe Stock(トビラ写真:Songkhla Studio@Adobe Stock)

まずはエンジンオイルの交換をお勧めする

真夏の長距離ドライブや渋滞、高温路面での走行は、クルマの各部品に過酷な負担を与える。エンジンや電装系、タイヤにかかるストレスは想像以上。とくにエアコンのフル稼働や渋滞でのアイドリングは、オイルやバッテリーに深刻なダメージを与える。

「夏の終わりに点検をしないまま秋を迎えると、冬の寒さが加わったときに一気にトラブルが表面化することがある。大きな故障を防ぐためには、このタイミングでのメンテナンスが重要。

ここからはエンジンオイル、補機ベルト、バッテリー、タイヤの4項目について、具体的な点検・交換の方法と注意点を見ていこう。

エンジンオイルは潤滑・冷却・防錆・洗浄といった多くの役割を担い、エンジンの健康を守る最重要部品のひとつ。最初に確認したいのはエンジンオイルの量と汚れだ。エンジンオイルの交換サイクルが延びているが、エンジンオイルの耐久性は高まっているものの、劣化しないわけではない。

さらに少しずつ燃焼されて減っていくと汚れが濃縮されていくので、オイルの量や汚れを確認することは、適切な交換時期を知る最良の手段だ。ディップスティックと呼ばれる長い棒をエンジンから引き抜き、オイルを拭き取ってからもう一度差し込んで、再び抜くことでオイルの量と汚れがチェックできる。

エンジンオイルの管理を怠っていると、エンジン内部は非常に過酷な環境になってしまう。スラッジが溜まって冷却性が低下したり、油路が塞がれて油圧が低下してしまうこともある。

オイル自身の劣化もあって潤滑性が低下すると、エンジン部品の摩耗が進んで燃費の低下や振動騒音などの増加、エンジン自体の寿命を縮めてしまう。

最近のクルマのなかには、エンジンオイルの量も専用の診断用コンピュータで管理している車種もあり、これらはディーラーでしか点検できないので、点検だけでは割高なので定期的なオイル交換を早めに行なうほうがいい。

■オイル劣化のサイン

・走行距離:5000kmまたは半年に1回が目安

・オイルの色:黒く濁っていたら早めの交換を

・燃費の悪化:エンジンの回転が重くなった感覚があれば要注意

特にハイブリッド車やディーゼル車は専用オイルが指定されており、0W-20や5W-30などの粘度規格、API・ILSAC規格を守ることが重要です。猛暑での走行はオイル温度が上がりやすく、酸化や粘度低下が早まります。

また、エンジンオイルフィルターの交換も忘れがち。車種によって異なるが、一般的にオイル交換2回、オイルフィルター2回の割合で行うのが一般的だ。

走行距離が5000〜1万kmに達するごとにエンジンオイル交換する場合、オイルフィルターの交換頻度はエンジンオイルの2回目の交換のタイミング、つま1万~2万kmに達するごとに行う。

以下、メーカー別のエンジンオイル推奨交換サイクルを見ていただきたい。

■メーカー別、エンジンオイル推奨交換サイクル

※走行㎞または期間いずれか早い方。

※シビアコンディション:悪路走行が多い、走行距離が多い、山道など上り下りの頻繁な走行などの過酷な条件での使用。

■トヨタ/エンジンオイル

ガソリン・ノンターボ/シビア7500㎞ or6ヶ月。ノーマル1万5000㎞ or1年

ガソリン・ターボ/シビア2500㎞ or3ヶ月。ノーマル 5000㎞ or6ヶ月

■日産/エンジンオイル

ガソリン/シビア7500㎞ or6ヶ月。ノーマル1万5000㎞ or1年

軽・ノンターボ/シビア5000㎞ or3ヶ月。ノーマル1万㎞ or6ヶ月

軽・ターボ/シビア2500㎞ or3ヶ月。ノーマル5000㎞ or6ヶ月

■ホンダ/エンジンオイル

ガソリン・ノンターボ/シビア5000㎞ or6ヶ月。ノーマル 1万㎞ or 1年

ガソリン・ターボ /5000㎞ or6ヶ月

■三菱/エンジンオイル

ガソリン・ノンターボ/シビア7500㎞ or6ヶ月 。ノーマル1万5000㎞ or1年

ガソリン・ターボ/シビア2500㎞ or3ヶ月。ノーマル5000㎞ or6ヶ月

ディーゼル/シビア5000㎞ or6ヶ月。ノーマル 1万㎞ or1年

軽・ノンターボ/シビア5000㎞ or3ヶ月。ノーマル 1万㎞ or1年

軽・ターボ(i除く)/シビア2500㎞ or3ヶ月。ノーマル5000㎞ or6ヶ月

■スバル/エンジンオイル

ガソリン・ノンターボ/1万km or1年

ガソリン・ターボ/5000km or 6ヶ月

■マツダ/エンジンオイル

ガソリン/シビア7500㎞ or6ヶ月

ノーマル 1万5000㎞ or1年

ディーゼル/シビア5000㎞ or6ヶ月。ノーマル 1万㎞ or1年

■スズキ/エンジンオイル

小型、普通、軽・NA/シビア5000㎞ or3ヶ月。ノーマル1万㎞ or 6ヶ月

小型、普通、軽・ターボ/シビア2500㎞ or3ヶ月。ノーマル 5000㎞ or 6ヶ月

■ダイハツ/エンジンオイル

ガソリン・ノンターボ/シビア5000㎞。ノーマル 1万㎞ or6ヶ月

ガソリン・ターボ/シビア2500㎞。ノーマル 5000㎞ or6ヶ月

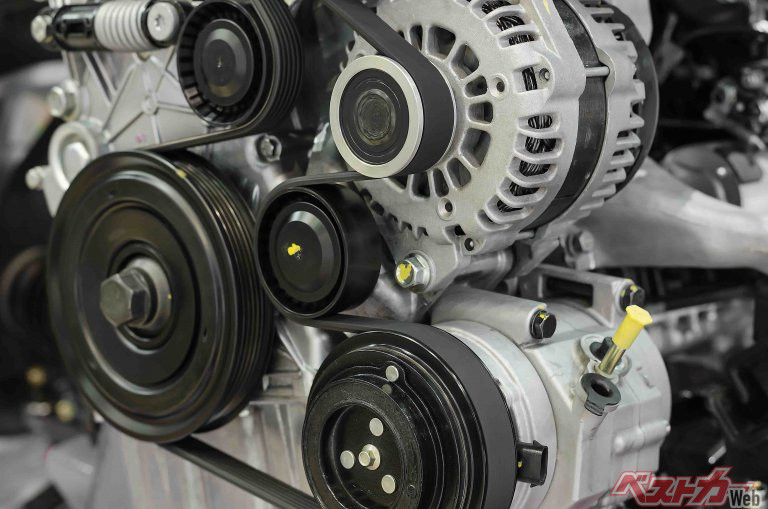

補機ベルトの異音や異常がないかチェック

補機ベルトはエアコンやオルタネーター(発電機)、パワステポンプなどを駆動する。ベルト切れは即エンジン停止につながるため、定期点検は必須。

■チェックのポイント

・異音:「キュルキュル」という音はベルトの緩みや摩耗のサイン

・目視点検:ヒビ割れ・ほつれ・亀裂がないか確認

・使用年数:3年以上使用している場合は早めの交換が安心

エンジンは駆動力を生み出しているだけでなく、エンジン自身を冷却するための冷却水(LLC)を循環させるためのポンプや、電装系に電力を供給する発電機、エアコンの冷気を作り上げるコンプレッサーなどを駆動している。車種によっては油圧式パワーステアリングの油圧ポンプも駆動しているのだ。

そうした補機類を駆動しているのが、補器ベルトで、通称ファンベルトとも呼ばれている。もともとは縦置きエンジンでラジエターファンも駆動していたからその名があるが、横置きエンジンが主流の今、電動ファンが一般的なのでファンをベルトが駆動しているクルマはほとんどない。

ベルトの表裏面に異常がないか、プーリーから異音が出ていないか確認するだけでも充分だ。運転している時には気付きにくい異音も、ボンネットを開けてアイドリングさせると聞こえることがある。

ベルト類やウォーターポンプ回りからの異音がするようなら、その時点でディーラーに持ち込んで点検してもらうといい。そのほかエンジンルームを見て分かることとして、オイル滲みやゴムの劣化、樹脂部品の亀裂など、大きなトラブルの前兆を見つけられることもある。

バッテリーが弱っていないかチェック

夏場の高温はバッテリー液の蒸発を招き、内部劣化が進行しやすい季節。特にアイドリングストップ車や渋滞が多い都市部では、発電量不足によるバッテリー上がりが頻発する。

■バッテリーの点検方法

・電圧計での測定:12.5V以下は交換検討

・専用テスターによる診断:整備工場にて数分で確認可能

・使用期間:3〜4年が交換目安

真夏はロードサービスの出動理由でバッテリー上がりが多くなる時期だ。1年を通じて出動理由として多い項目だが、なかでも真夏と真冬はバッテリーが上がりやすい。

一般的な鉛酸バッテリーは、リチウムイオンバッテリーと違ってシンプルな構造の充電池なので、信頼性の高さが最大の特長だ。重くてエネルギー密度もそれなりだが、性能では安定していることから、クルマの黎明期(EVも存在し鉛酸バッテリーだった!)から今まで使われ続けている。

特に補水できる従来のバッテリーは、上手く使えば物理的に壊れる(内部で極板が崩れてしまう、など)まで使い続けることも可能なのだ。

一方、補水不要なMFバッテリーは補水できない反面、発生した水素ガスや水蒸気をバッテリー内に水分として還元できる機構を持っているので、これも上手く使ってやればかなりの長期間、使い続けることもできる。

一方、サルフェーションが進んだバッテリーは注意が必要。このサルフェーションとは化学反応に失敗した希硫酸が電気を通さない鉛となり結晶化、それがマイナス極板(負極板)表面にこびりつくことによって、極板と電解液の接触面積が減り、充電スピードが鈍化してしまうこと。

しかし、パルス充電を行うことによって、このサルフェーション現象を解消できる。実際、5年間で2、3回バッテリー上がりを起こしてしまったような乗り方でも、パルス充電を行なうことで交換することなく使い続けられるケースもあるという。

バッテリーの価格が高くなっている現在、高性能なバッテリー充電器でも、バッテリー価格の3分の1程度で手に入れることができるので、バッテリーを長持ちさせたいならパルス充電器で充電することをお勧めする。

タイヤの空気圧をチェック

夏が終わり、秋になると気温が低くなるため、空気圧も下がるとよく言われる。夏場の路面温度は軽く50℃以上、タイヤの中の空気も50℃以上になっているが、夏場に空気を注入すると注入する空気温度も50℃、タイヤの中に入っている空気も50℃。

指定空気圧の250kPaを50℃の空気で合わせた、ということになる。秋を迎え気温が低くなり、タイヤの中の空気温度が20℃になったとした場合、当然、温度下がれば体積少なくなっていき、10%減の225kPaほどになっているのだ。10%空気圧が低くなると、制動性能やハンドリング、燃費などに影響出てくるというわけだ。

注意しなければいけないのはタイヤの空気圧を計る時、冷間時に諮らなければ適正値ではないこと。ガソリンスタンドなどで計るときは注意が必要だ。夏場のアスファルトは猛暑日には60℃~70℃に達する時があるので偏摩耗やバーストにも気を付けたい。

■タイヤチェックのコツ

適正空気圧:運転席ドア内側のラベルを確認

高速走行前は+10〜20kPaの補正が有効

溝の深さ:1.6mm以下は即交換

まとめ:メンテナンスパッケージだけに頼らず、やはり自分で点検すべき!

ディーラーやカー用品店のメンテナンスパッケージは便利ですが、オーナー自身が点検の基礎を知っておくことはトラブル予防に直結する。

オーナーがクルマの点検を自分で行なわなくなった理由には、クルマのメンテナンスフリー化に加えて、メンテナンスプランのパッケージ化が普及したことも影響しているようだ。

輸入車ではかなり昔から導入されてきたが、最近では国産車でも有料で車検までのメンテナンスパックを用意しているディーラーも多く、これを利用しているとユーザーは、ますます自分でクルマのメンテナンスをする機会が減っていくことになる。

しかし自分のクルマでは、オーナーがどこまで点検できるか把握し、無理の無い範囲で点検をすることは大事だ。なぜならディーラーの言われるままに整備を依頼しているのは、必ずしも得策ではない場合もあるのだ。

ディーラーでの点検整備は、その後の安心感(クレーム対策もある)のためにも、次回の車検までに交換が必要な消耗品を早めに交換する場合もあるので、どうしても費用は高めになる。

それでも別の理由でトラブルが起こることもあるので、安心感を買っても、トラブルフリーとはならないこともあるのだ。逆にエンジンオイルの交換サイクルは自動車メーカーの指定はやや長めな傾向にある。エンジンを労りたいなら、若干早めの交換を心がけることをお勧めする。

なお、点検をしていてもパンクやバーストをする可能性はある。万が一、高速道路上でタイヤトラブルに遭ったら自分で解決させようと思わず、JAFの助けを借りるほうが安全だ。素人が危険な場所で作業するのはリスクが高すぎる。ここは潔く、プロの手に委ねるべきだろう。

そうならないためにドライブ前に点検をしておくべきだし、もしもの備えに自動車保険やロードサービスに契約しておくことが大事なのだ。

■最低限行いたい自分メンテナンス

・月1回のエンジンオイル点検

・シーズンごとのバッテリーチェック

・高速走行前のタイヤ空気圧確認

これらを習慣化することで、愛車の寿命を大きく伸ばし、結果的に維持費の削減にもつながるのでぜひ行いたい。