冠水してたら走っちゃダメ! どうしても走り抜ける必要がある時は…「ゆっくり」と!

口コミを書く

口コミを見る

ベストカーWeb より

気象庁によると、大雨の年間発生回数は近年有意に増加しており、特に雨の強度が高いほど、その増加率が大きい傾向にあるといいます。たとえば、1時間降水量80mm以上などの強度の強い雨は、1980年頃と比較して、おおむね2倍程度に頻度が増加しているそうです。

クルマを運転中にこうした激しい雨に見舞われてしまった際、注意するべきポイントはいくつかありますが、そのひとつが道路の冠水。冠水路は「走らない」が鉄則ですが、どうしても通行しなければならない場合には「走り方」に注意することが必要です。命とクルマを守るための「冠水路の正しい対処法」を確認しましょう。

文:yuko/アイキャッチ画像:Adobe Stock_NOBU/写真:Adobe Stock、写真AC、国土交通省

冠水路は「走っちゃダメ」

まず大前提として、冠水している道路をクルマで通行してはいけません。冠水した道路では、タイヤのグリップ力が低下するため、ハンドルやブレーキによってクルマをコントロールできず、クルマを安全に運転することができなくなるほか、エンジン内部に水が入ってしまうことで、エンジンが故障してしまう可能性があるからです。

エンジンのないバッテリーEVの場合も、高電圧バッテリーや電動モーターは基本的に防水設計されていますが、補機用の12Vバッテリーはガソリン車と同じく水に弱い特徴があるなど、過信は禁物です。冠水路に進入することはまた、水没によって乗員が閉じ込められてしまう原因にもなります。

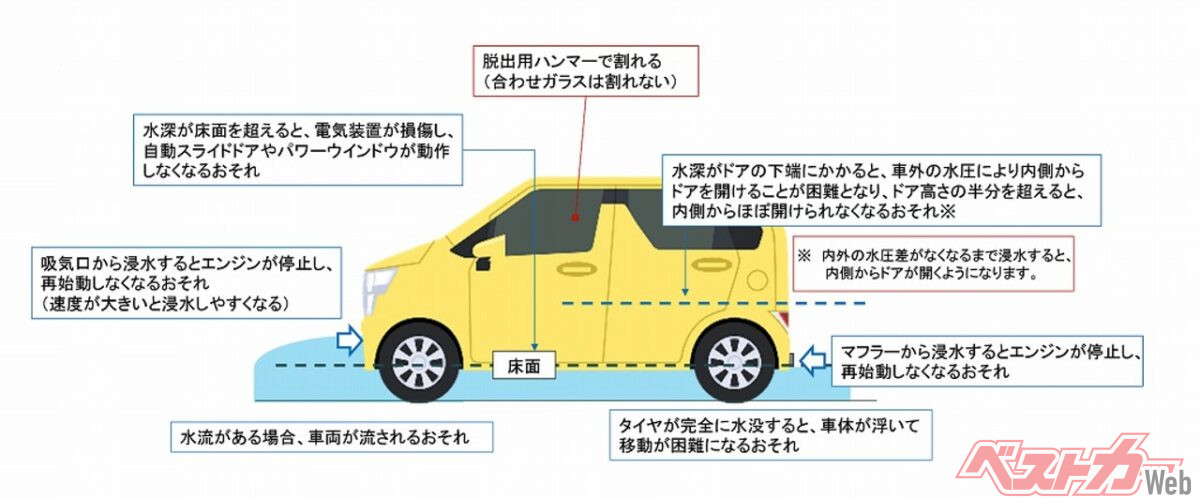

国土交通省は、「水深が車両の床面を超えると、エンジン、電気装置等に不具合が発生するおそれがあり、水深がドアの高さの半分を超えると、ドアを内側からほぼ開けられなくなる」としています。この「車両の床面を超える水深」とは、乗員が座っている床の高さのことで、一般的な乗用車で250~300mm程度となります。

しかしながら、冠水してしまった道路の水深を見た目で判別することは難しく、ごく浅く見えたとしても意外と水深が深い可能性があります。また、水の中に何らかの障害物がある可能性もありますし、マンホールの蓋が外れていたり、側溝が崩れていたりする可能性もあるでしょう。濁った水によって水底が見えないからこそ、危険を予測する判断が重要。冠水してしまった道路は「走らない」が鉄則です。

どうしても進むしかないときは、ゆっくりと!!

ただ、そうはいっても、緊急時には、そうもいっていられないこともあります。どうしても走り抜ける必要がある場合に心がけてほしいのは「ゆっくりと進む」こと。波を立てないよう、ごく低速でゆっくり一定の速度で進むことを心がけてください。

こうすることで水深を確かめながら走行することができますし、何らかの障害物に遭遇してしまった際も、衝撃を最小限に食い止めることができます。また、波を立てないように走行することで、必要以上にクルマに水が侵入しないようにすることもできます。

水深60センチの冠水路を、電気自動車とハイブリッド車、ガソリン車(軽自動車)で走行した際のそれぞれの走行性能や安全性について検証をしたJAFの実験でも、時速10キロでは3つの実験車両すべてが走り切ることができた(ガソリン車は走り切ることはできたが、エアクリーナーの一部が漏れた)のに対し、時速40キロでは、ガソリン車(軽自動車)が走り切ることができず、車内に大量の水が浸水、途中で停止してしまったという結果が出ています。

電気自動車とハイブリッド車についても、走り切ることはできたものの、複数の警告灯が転倒したり走行後にエンジンが停止したり(ハイブリッド車)などの異常が発生したそうで、同じ水深であっても、走行速度によって影響が大きく違うことがわかります。

冠水路走行テスト ~電気自動車(EV)・ハイブリッド車(HV)・ガソリン車で検証~(JAFユーザーテスト)

前走車が走り抜けたからといって、自車が走り抜けることができるとは限らない

冠水路を走行中にエンジンが停止してしまっても、再始動はしないようにしてください。ウォーターハンマー現象によって、エンジンが修理不能のダメージを負ってしまう可能性があります。

冠水路は、クルマにとって予想以上に危険な存在です。「行けそう」と思っても、水底がどうなっているのかわかりませんし、前走車が走り抜けたからといって自車が走り抜けることができるとは限らず、クルマの形状や水の流れによって、想定外の事態になることもあります。

冠水しやすい道路は、国土交通省の「道路防災情報WEBマップ」で確認することができます。普段通行する場所に冠水しやすい場所がある場合は、豪雨時には当該箇所を通らないように、万が一遭遇してしまった場合も可能な限り迂回するようにし、どうしても走らなければならない際は、できるかぎり波をたてないよう慎重に走行するようにしてください。また走行後は、自動車整備工場等で異常がないか点検整備を受けておくと安心です。

道路防災情報WEBマップ(道路に関するハザードマップ)