なんでもかんでも高っ!! 知っておくべき「まさかのカーライフ節約術」

口コミを書く

口コミを見る

ベストカーWeb より

乗れば乗るほどかかるガソリン代、乗らなくても“その時”がくれば必ずかかる車検代など、クルマの購入価格に関わらず購入後も何かとお金のかかるカーライフ。そこで今回はできるだけそれらの出費を抑える方法を考えてみる。

文/山口卓也、写真/写真AC

ガソリン価格は少しの努力で大幅に安くなる!

高騰するガソリン価格がニュースで頻繁に流れる昨今、カーライフを楽しめば楽しむほど頭を悩ませるガソリン代。

そこで、少しでもガソリン代を抑えたい時に気をつけるべきは次の6つ。

1.高速道路のSAやPAのガソリンスタンドはできるだけ利用を控える

かなり割高なSAやPAのガソリンスタンドを途中で利用しないといけない時は高速道路利用前に入れておく。

2025年3月8日〜14日時点の新東名・下り方面のレギュラーガソリン価格は200円/Lを超えているところがほとんどで、なかには210円/L超えも……。

2.タイヤの空気圧は適正値に合わせる

日本自動車タイヤ協会によると、「適正空気圧より50kPa不足した状態で走ることは、実質4〜7円/L高いガソリンを使っているのと同じ計算」という。実は乗用車の半数近くが空気圧不足と言われており、適正値に合わせる習慣をつけるべき!

3.大幅値下げが期待できるアプリや支払い方法を選ぶ

スタンドによっては専用アプリを用意し、アプリ登録時に割引き、クーポン使用による割引き、指定の支払い方法を使ってさらに割引き価格となるところもある。

4.セール日を狙って入れる

スタンドによって異なるが、主に日曜日が全国的に安い傾向。場所によってはセール日も安くなる! ちなみに筆者の近所では土日が最安で、アプリのクーポン使用&指定支払い法の利用で、月〜金のアプリ不使用時と比較して10円/L程度安くなる。

5.価格の安いエリアで入れる

ガソリン価格は近場でも差があるが、都道府県でも大きく異なる。筆者は趣味を楽しむために長野県によく行くが、製油所から長距離で輸送コストがかかること、販売量の少ないSSやSS過疎地が多いことなどから東京・神奈川エリアと比較して10円/L(2025年3月12日時点)以上も高い。

6.不要な荷物は降ろし、無駄な運転をしない

一般財団法人省エネルギーセンターによると、荷物が110kg増加すると市街地で3.4%、郊外で5.4%、高速道路で3.3%の燃料消費量の悪化率(2000ccセダン)となるという。

微々たるものととらえるか、塵も積もれば……と考えるかだが、荷物量が多くなれば燃費は確実に悪化する。

また、ストップ&ゴーの多い都心部で、急加速や頻繁なブレーキ操作は燃料の無駄につながる。ひとつ先の信号も視野に入れ、無駄な加速・減速をすることなく流れに乗った運転をすることもガソリンの節約につながる。

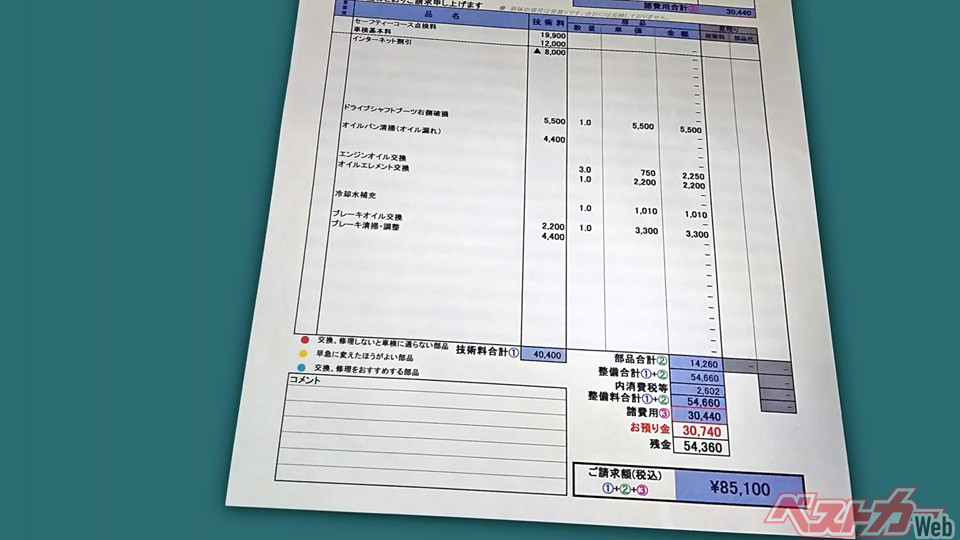

車検代は“相見積もり”を取るかどうかで驚くほど変わる!

ディーラーや整備工場などで車検を受ける時、多くの人は「今回の車検、いくらかかるのか?」と心配し、なかには「前回は10万円くらいだったから今回も……」と思ったものの蓋を開けてみれば「20万円!?」などと落胆する人は多い。

⚫︎法定費用はどのクルマも値切ることは不可!

まず、“車検代”を構成するのは、法定費用+基本料金+整備費用である。

このうち、“法定費用”とは、自賠責保険費用+重量税(クルマの重さによって変わる)+印紙代を指し、これらはクルマに応じた費用が決められているためどこで車検を受けようが、ユーザー車検を選ぼうが価格を抑えることは不可能。

また、車検は“車検項目”と呼ばれる項目を合格しないといけないため、下記に不具合がある場合はその修理・交換は必ず行わなければならない。つまり、不具合があれば合格できるだけの修理・交換費用がかかるのだ。

・同一性の確認

エンジン打刻番号と車検証記載の車体番号が一致しているかの確認

・外回り検査

ヘッドライト、テールライト、ウインカー、ハザードなどの灯火類の状態、ホイールナットの緩み具合、ワイパーやクラクションの作動可・不可、ウォッシャーの作動&液の有無などの検査

・サイドスリップ検査

クルマがまっすぐ走れるかどうかを決める左右タイヤのトー角(外・内向き)ズレの検査

・ブレーキ検査

フットブレーキと駐車ブレーキの利き具合の検査

・スピードメーター検査

時速40kmでタイヤを回転させた時の実速度とメーター表示速度の誤差が10%以内かどうかの検査

・ヘッドライト検査

ヘッドライトの光量と光軸の検査

・排出ガス検査

排出ガスに含まれるCO(一酸化炭素)、HC(炭化水素)の濃度を検査

・下回り検査

オイル漏れ、ボルトの緩み、ドライブシャフトブーツの劣化具合ほかの検査

また、2021年10月(輸入車は2022年10月)以降のフルモデルチェンジ車は、昨年10月からOBD検査(電子装置の検査。ABSや横滑り防止装置ほかの運転支援機能の検査)も車検追加項目として実施されるようになっている。

基本料金+整備費用を見直せば車検代は安くなる!

法定費用以外の“基本料金+整備費用(工賃)”はディーラーや整備工場によって独自に決められているため、金額を抑えることは十分可能。

“基本料金”は、点検技術料や整備技術料、車検代行手数料(事務手数料)を指し、“整備費用(工賃)”と同様にディーラーや整備工場によって異なるもの。

そんな基本料金+整備費用を抑えるポイントは次の3つ。

1.3社以上の相見積もりをとる

整備を行うと、作業内容によって「整備費用」や「工賃」と呼ばれるものが部品代と別にかかるが、これはまったく同じ作業時間のかかる整備であっても整備工場やディーラーによって異なるのが普通。

また、安全確保のために事前に部品を交換する“予防整備”と呼ばれるものがある。

「バッテリーの交換時期が近づいているから交換」「タイヤのスリップサインがもう出そうなので交換」など、今すぐに車検不合格となるものではないが、次回車検までに不具合が出るものを交換するかしないかは整備する側の考え方による。

よって、どの部分がホントに必要な整備なのかが事前にわかる見積もりは必要だし、整備内容の説明も聞いておきたい。

なぜこの部分の予防整備が必要なのかをきちんと説明してくれない、車検依頼があるかどうかわからないなどの理由でそもそも見積もり作成してくれないところは、あまり近づくべきではないのかもしれない……。

2.中古パーツやリビルドパーツを使う

特殊なクルマや専門店のあるようなクルマでは、工場内に同車種の中古パーツを持っていたり、できるだけ費用を抑えるためにリビルドパーツ(新品同様の再生パーツ)で対応してくれるところはある。

また、車検専門店でも純正パーツとほぼ変わらない社外パーツを使った整備・交換をしてくれるところはあるので、車検代を抑えたい人は相談してみる価値はある。

3.ユーザー車検

これが一番安く抑えられるが、ある程度の整備ができる設備や工具・知識は必須。意図せず危険な状態のクルマを走らせることにもつながりかねないので、かなり自信がある人以外にはあまりお薦めできない……。

⚫︎ディーラーは高い!?

社外パーツや中古パーツなどへの交換は行わない、専門知識のある整備士が作業を行うことから工賃も高めなこともあって「とにかくディーラーは高い!」と思っている人は多い。

しかし、現代のクルマは「機械というよりもほぼコンピュータ」であるともいえる。腕のよい整備工場や車検専門店でも、「コンピュータ部分の整備はムリ!」なところはあり、逆にディーラーだからこそ専用の診断機などを使った専門的な整備ができる……なんてことはある。

よって、「少し高いけど安心を買う」という意味では、ちょい高めのディーラー車検もあり!

⚫︎車検拒否制度を知ってますか?

“車検拒否制度”とは、車検受験時に自動車税(重量税とは異なる)未納や駐車違反をして放置違反金を滞納していると車検を受けられない、もしくは車検は合格したが車検証を交付してもらえない(お金をかけて車検を取ったのに、車検証がもらえない)制度のこと。

駐車違反をして違反金を払わずに放置していると、愛車に乗ることもできなくなってしまうので要注意!